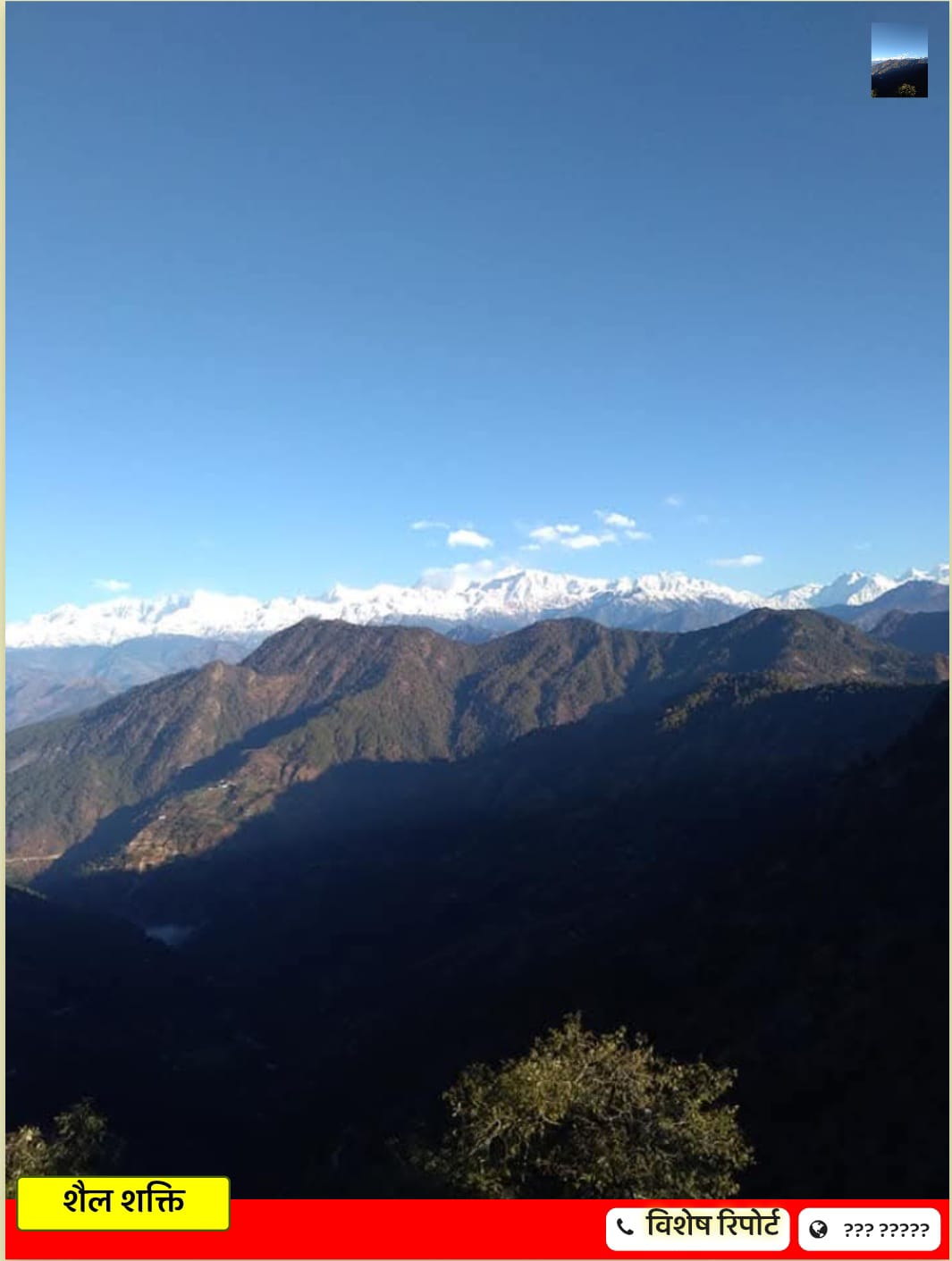

मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन के गठजोड़ ने हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी पर हाल के दिनों में संकट गहरा दिया है। लगातार बढ़ रही परियोजनाओं और कांक्रीट आधारित निर्माण के पर्यावरणीय, सामाजिक और भू-वैज्ञानिक प्रभावों को नियंत्रित करते हुए अब हमें एक सतत स्थायित्व की राह तलाशना होगी।

विश्व की ‘छत’ और ‘तीसरे ध्रुव’ के रूप में विख्यात हिमालय, केवल एक प्राकृतिक भौगोलिक संरचना मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी प्रणाली है जो करोड़ों लोगों , फ्लोरा , फोना की जीवन रेखा का आधार है । हिमालय अपनी विशालता के बावजूद अत्यंत नाजुक और अपेक्षा कृत नया वलित पर्वत है, जो अभी भी भू-वैज्ञानिक दृष्टि से सक्रिय है और प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलीमीटर ऊँचा उठ रहा है । नेचर द्वारा इसके भूभाग का स्थाई सेटलमेंट होना शेष है। इस निरंतर चल रही नैसर्गिक प्रक्रिया में भूस्खलन होते रहते हैं।

पिछले कुछ दशकों में ‘विकास’ के नाम पर इस क्षेत्र में जिस पैमाने पर निर्माण हुआ है, उसने न केवल इसकी नैसर्गिक सुंदरता को विकृत किया है, बल्कि इसके अस्तित्व के लिए ही गंभीर संकट खड़ा कर दिया है।

लगातार बढ़ती जलविद्युत परियोजनाओं ने भी हिमालय पर खतरा बढ़ा दिया है। हिमालयी क्षेत्र को भारत का ‘पावर हाउस’ माना जाता है, जहाँ 46,850 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 1,15,550 मेगावाट की संभावित जलविद्युत क्षमता है । नवंबर 2022 तक इस क्षेत्र के 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में 81 बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता की ) कार्यशील थीं और 26 अन्य निर्माणाधीन थीं, जबकि 320 और बड़ी परियोजनाएँ विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं । हिमाचल प्रदेश की केवल सतलुज नदी घाटी में ही यदि सभी प्रस्तावित परियोजनाओं का निर्माण हो जाता है तो 22% नदी बाँध के पीछे झील के रूप में खड़ी रहेगी और 72% सुरंगों के भीतर बहेगी ।

जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है। किन्नौर जिले में ही, 2014 तक विकास परियोजनाओं के लिए 984 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका था, जिसमें से 90% जलविद्युत परियोजनाओं और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए था ।

क्षतिपूरक नवीन वनीकरण की नीति भी प्रभावी नहीं रही है, क्योंकि नए पौधारोपण के वृक्ष बनते तक अक्सर रोपण असफल हो जाते हैं और वनों के वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते । इसके अलावा, परियोजनाओं के निर्माण से पहाड़ों में व्यापक भू-स्खलन की घटनाएँ बढ़ी हैं, जैसा कि रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में देखा गया । केदारनाथ की घटना से लेकर धाराली में बादल फटने की मार का दर्द भूला नहीं जा सकता।

स्थानीय समुदायों को इन परियोजनाओं की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उनकी आजीविका के मुख्य स्रोत वन और जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं । जनसांख्यिकीय बदलाव आ रहे हैं, जहाँ युवाओं का पलायन बढ़ रहा है, जिससे आत्मनिर्भरता में कमी आई है और महिलाओं व बुजुर्गों पर घरेलू जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा है ।

हिमालय भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र का हिस्सा है और इसके नदी घाटी क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं । जलवायु परिवर्तन ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ग्लेशियरों के पिघलने, पर्माफ्रॉस्ट के अस्थिर होने, तड़ित बिजली और बादल फटने जैसी घटनाओं में निरंतर वृद्धि ने इस क्षेत्र को आपदाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बना दिया है । हाल के वर्षों में जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी आपदाओं की आवृत्ति चिंताजनक रूप से अधिक रही है।

2013 में केदारनाथ बाढ़ से फाटा-ब्युंग, सिंगोली-भटवारी और विष्णुप्रयाग परियोजनाओं को गंभीर क्षति हुई थी। 2021 के भूस्खलन और हिमस्खलन से ऋषि गंगा परियोजना का विनाश, विष्णुगढ़-तपोवन परियोजना क्षतिग्रस्त होना, 200 से अधिक लोगों की मौत भूली नहीं जा सकती। 2022 किन्नौर में भूस्खलन से 1,091 मेगावाट की करछम वांगटू जलविद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है और इसी वर्ष हुई धाराली की घटना के जख्म तो शायद कभी भर ही नहीं पाएंगे।

हाल की घटनाओं से स्पष्ट है कि हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएँ और अंतहीन निर्माण कार्य न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहीं हैं।

हिमालय के संरक्षण और सतत सस्टेनेबल विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब इनका वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ।

हिमालय में अधिकांश मौजूदा या निर्माणाधीन परियोजनाओं की परिकल्पना पिछले 10-15 वर्ष पहले की गई थी। वर्तमान वैज्ञानिक आँकड़ों के आधार पर इन परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की सख्त आवश्यकता है ।

विशेषज्ञ समितियाँ (जैसे रवि चोपड़ा समिति) गठित कर इन परियोजनाओं के प्रभाव का गहन अध्ययन किया भी गया है , इस अध्ययन का विस्तार किया जाना चाहिए । स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना होगा, परियोजना पर निर्णय लेने से पूर्व स्थानीय पंचायत की लिखित सहमति ली जानी चाहिए। सभी नीतियों और योजनाओं में स्थानीय जनता, विशेषकर महिलाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन करने वाला सामाजिक वातावरण बनाना चाहिए। बड़ी निर्माण परियोजनाओं को अनुमति दिए जाने के निर्णयों पर पुनर्विचार करना होगा । भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) जैसी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के पालन को कड़ाई से सुनिश्चित करना होगा ।

हिमालय की रक्षा केवल किसी एक क्षेत्र या देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक अनिवार्यता है । जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निस्संदेह महत्वपूर्ण है, परंतु यह लक्ष्य हिमालय जैसी नाजुक पारिस्थितिकी प्रणाली की कीमत पर पूरा नहीं किया जाना चाहिए।

आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की अपनी अवधारणा पर पुनर्विचार करें और एक ऐसे मॉडल को अपनाएँ जो मानव की आवश्यकताओं और प्रकृति के संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आशा और अस्तित्व का प्रतीक है, और इसकी रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

(विवेक रंजन श्रीवास्तव -विभूति फीचर्स)

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें